栗の渋皮煮の日持ちはどれくらい?冷凍保存と解凍方法

当ブログはアフィリエイト広告を利用しています♪

「栗の渋皮煮の日持ちはどれくらい?」そんな疑問をお持ちではありませんか?この記事では、常温・冷蔵での基本的な保存期間から、カビを防ぎ日持ちを最大限に延ばす調理のコツ、そして驚くほど長く美味しく保存できる「冷凍保存」の具体的な方法まで、栗の渋皮煮を最後まで楽しむための全てを解説します。

適切な保存と解凍方法を知ることで、せっかく作った絶品の渋皮煮を無駄にせず、旬の味を一年中お楽しみいただけます。

栗の渋皮煮の基本的な日持ち期間

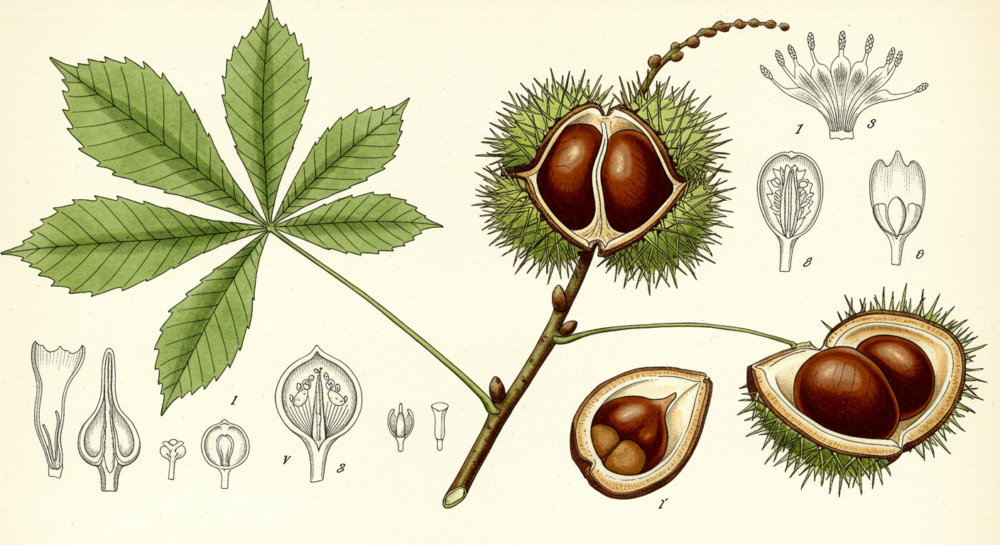

秋の味覚として人気の高い栗の渋皮煮は、その繊細な風味と手間ひまかけた美味しさが魅力です。しかし、手作りの和菓子であるため、市販品とは異なり、保存方法や環境によって日持ち期間が大きく変動します。

特に、保存料を使用しない手作りの場合は、適切な方法で保存しないと、せっかくの美味しさが損なわれたり、食中毒の原因になったりする可能性もあります。

ここでは、栗の渋皮煮を美味しく安全に楽しむための、基本的な日持ち期間と、それぞれの保存方法における注意点について詳しく解説します。

常温保存での栗の渋皮煮の日持ち

栗の渋皮煮を常温で保存する場合、その日持ち期間は非常に短くなります。特に、砂糖の量が少ないレシピや、水分が多く残っている場合は、さらに日持ちが短くなる傾向があります。

一般的に、清潔な容器に入れ、直射日光や高温多湿を避けた冷暗所で保存したとしても、日持ちはせいぜい1~2日程度と考えておくべきでしょう。夏場など気温が高い時期は、カビの発生や品質の劣化が早まるため、常温保存は避けるべきです。

栗の渋皮煮は、水分が多く含まれ、また完全に殺菌された状態で保存されることが少ないため、常温での長期保存には全く適していません。作ったその日のうちに食べきるか、すぐに冷蔵庫に移すことを強くおすすめします。

| 保存方法 | 推奨される日持ち期間 | 保存のポイント |

|---|---|---|

| 常温保存 | 1~2日(季節や環境による) | 直射日光を避け、涼しく乾燥した場所で密閉容器に入れる。 |

冷蔵保存での栗の渋皮煮の日持ち

栗の渋皮煮の基本的な保存方法として最も推奨されるのが冷蔵保存です。冷蔵庫の低温環境は、細菌の増殖を抑え、品質の劣化を遅らせる効果があります。

清潔な密閉容器に入れ、冷蔵庫で保存した場合、栗の渋皮煮の日持ちは3日から1週間程度が目安となります。ただし、これはあくまで目安であり、調理時の衛生状態、砂糖の量、栗の水分量、保存容器の密閉度、冷蔵庫の開閉頻度など、様々な要因によって変動します。

保存する際は、粗熱をしっかり取ってから容器に入れ、冷蔵庫のドアポケットなど温度変化の激しい場所は避け、できるだけ奥の方に置くのが理想的です。また、取り出す際は、必ず清潔なスプーンを使用し、唾液などが混入しないよう注意しましょう。これにより、カビの発生や雑菌の繁殖を効果的に防ぐことができます。

| 保存方法 | 推奨される日持ち期間 | 保存のポイント |

|---|---|---|

| 冷蔵保存 | 3日~1週間(目安) | 粗熱を取り、清潔な密閉容器に入れて冷蔵庫で保存。清潔なスプーンを使用。 |

保存期間が長くなるほど、風味や食感が徐々に落ちていく可能性があるため、できるだけ早めに食べきることをおすすめします。異臭がしたり、表面にカビが生えたりした場合は、絶対に食べずに処分してください。

栗の渋皮煮の日持ちを延ばすポイント

調理段階で日持ちを良くする工夫

手作りの栗の渋皮煮をできるだけ長く、美味しく保存するためには、調理の段階からいくつかの工夫を凝らすことが重要です。これらの工夫は、雑菌の繁殖を抑え、品質の劣化を防ぐことにつながります。

- 徹底した殺菌・消毒

栗の下処理から煮込む工程、そして保存するまでの全ての段階で、使用する調理器具や保存容器は清潔に保つことが基本です。特に、保存に使う瓶などは、必ず煮沸消毒を行い、完全に乾燥させてから使用してください。不十分な殺菌は、カビや雑菌の繁殖を招き、日持ちを著しく損ねる原因となります。 - 適切な糖度

砂糖には水分活性を下げ、雑菌の繁殖を抑える効果があります。渋皮煮は比較的糖度が高いお菓子ですが、レシピ通りの砂糖の量、または少し高めに設定することで、保存性を高めることができます。ただし、甘すぎると栗本来の風味が損なわれることもあるため、バランスが重要です。 - シロップの煮詰め具合

シロップの水分が少ないほど、雑菌が繁殖しにくい環境になります。シロップがとろりとするまでしっかりと煮詰めることで、保存性が向上します。煮詰めることで、栗にシロップがしっかり染み込み、乾燥も防ぎやすくなります。 - アルコール(洋酒)の活用

ブランデーやラム酒などの洋酒は、風味付けだけでなく、アルコールによる殺菌効果も期待できます。煮詰める終盤に少量加えたり、完全に冷めてから風味付けとして少量混ぜ込んだりすることで、日持ちを助ける効果が見込めます。 - 丁寧なアク取り

栗を煮る際に発生するアクは、雑菌の栄養源となる可能性があります。煮汁をきれいに保つため、丁寧に取り除くことで、雑菌の繁殖を抑え、日持ちを延ばすことにつながります。

| 日持ちを良くする工夫 | 具体的な方法 | 効果 |

|---|---|---|

| 殺菌・消毒の徹底 | 調理器具、保存容器の煮沸消毒と完全乾燥 | 雑菌の繁殖を抑制し、カビの発生を防ぐ |

| 適切な糖度設定 | レシピ通りの砂糖量、またはやや高めに設定 | 水分活性を下げ、保存性を高める |

| シロップの煮詰め | シロップがとろりとするまでしっかりと煮詰める | 雑菌が繁殖しにくい環境を作り、風味も凝縮 |

| 洋酒の活用 | ブランデーやラム酒などを少量加える | 風味付けとアルコールによる殺菌効果 |

| 丁寧なアク取り | 煮汁からアクをこまめに取り除く | 雑菌の栄養源を除去し、品質を保つ |

保存容器と保存環境の選び方

調理後の渋皮煮をどのように保存するかも、日持ちに大きく影響します。適切な容器を選び、最適な環境で保存することで、品質を長く保つことができます。

- 保存容器の選び方

保存容器は、密閉性が高く、清潔に保てるものを選ぶことが最も重要です。- ガラス瓶:煮沸消毒が容易で、匂い移りも少ないため、長期保存に最適です。特に、脱気できるタイプの密閉瓶は、空気を遮断することで酸化や雑菌の繁殖を効果的に防ぎます。

- プラスチック容器(タッパーなど):手軽に利用できますが、ガラス瓶に比べて密閉性が劣る場合があり、匂い移りも発生しやすいです。短期的な冷蔵保存には便利ですが、長期保存には不向きと考えましょう。

- フリーザーバッグ:主に冷凍保存に用いられますが、冷蔵保存の場合も、空気をしっかり抜いて密閉することで、酸化を防ぎます。ただし、液漏れや潰れには注意が必要です。

容器に入れる際は、栗がシロップに完全に浸かるようにすると、空気に触れる部分が減り、カビの発生や乾燥を防ぐことができます。

- 保存環境の選び方

保存場所の温度、湿度、光の有無も日持ちに大きく関わります。- 温度:常温保存の場合は、直射日光が当たらず、温度変化の少ない冷暗所を選びましょう。冷蔵保存の場合は、冷蔵庫の奥など、ドアの開閉による温度変化が少ない場所が適しています。

- 湿度:湿気の少ない場所を選ぶことが重要です。高湿度はカビの繁殖を促進します。

- 光:直射日光や強い光は、食品の劣化を早める原因となります。暗い場所での保存が望ましいです。

| 項目 | 選び方・ポイント | 理由・効果 |

|---|---|---|

| 保存容器 | ガラス瓶(密閉・脱気タイプ推奨) | 煮沸消毒しやすく、匂い移りが少ない。空気を遮断し、酸化・雑菌繁殖を防ぐ。 |

| プラスチック容器(タッパーなど) | 手軽だが、密閉性や匂い移りに注意。短期保存向け。 | |

| フリーザーバッグ | 冷凍保存に最適。冷蔵でも空気を抜いて密閉すれば酸化防止に役立つ。 | |

| 保存環境 | 温度(冷暗所または冷蔵庫の奥) | 高温多湿や温度変化は劣化を早める。低温で品質を安定させる。 |

| 湿度(湿気の少ない場所) | 高湿度はカビの発生を促進するため避ける。 | |

| 光(直射日光を避ける) | 光は食品の品質劣化を早めるため、暗所での保存が望ましい。 |

栗の渋皮煮の冷凍保存で日持ちを大幅に延ばす

栗の渋皮煮をより長く、美味しく楽しむためには、冷凍保存が最も効果的な方法です。適切に冷凍することで、数ヶ月単位での長期保存が可能となり、旬の味をいつでも味わうことができます。

冷凍保存が栗の渋皮煮に最適な理由

栗の渋皮煮を冷凍保存する最大のメリットは、品質の劣化を最小限に抑えつつ、長期保存が可能になる点です。冷凍庫内の低温環境では、食品の腐敗の原因となる微生物の活動がほぼ停止し、酸化による風味や食感の変化も緩やかになります。

特に、渋皮煮は水分を多く含むため、常温や冷蔵ではカビや雑菌が繁殖しやすい食品です。冷凍することで、水分が氷の結晶となり、微生物が利用できる自由水(水分活性)が大幅に低下するため、安全に日持ちさせることができます。

栗の渋皮煮を冷凍する具体的な手順

栗の渋皮煮を美味しく冷凍し、解凍後もその風味と食感を保つためには、正しい手順で冷凍することが重要です。以下のステップを参考に、丁寧に行いましょう。

栗の渋皮煮を一つずつラップで包む

まず、完全に冷めた栗の渋皮煮を一つずつ丁寧にラップで包みます。この工程は、個々の渋皮煮が冷凍庫内で乾燥するのを防ぎ、霜がつくのを抑制します。また、互いにくっつき合うのを防ぎ、必要な分だけ取り出して解凍できるため非常に便利です。

ラップはできるだけ空気が入らないように、渋皮煮に密着させるようにしっかりと包むのがポイントです。

フリーザーバッグや密閉容器に入れる

一つずつラップで包んだ渋皮煮を、さらにフリーザーバッグや密閉容器に入れます。この二重の保護により、冷凍庫内の臭い移りを防ぎ、さらに乾燥や酸化から渋皮煮を守ります。フリーザーバッグはスペースを取らず、密閉容器は衝撃から守るのに適しています。

保存量に合わせて適切なサイズの容器を選び、ぎゅうぎゅうに詰め込みすぎないように注意しましょう。

空気を抜いて密閉する

フリーザーバッグや密閉容器に入れたら、できる限り中の空気を抜いて密閉します。空気を抜くことで、食品の酸化をさらに防ぎ、冷凍焼け(霜による乾燥や風味の劣化)を抑制する効果があります。

フリーザーバッグの場合は、ストローを使って空気を吸い出す方法や、水圧を利用して空気を押し出す方法などがあります。密閉容器の場合は、蓋をしっかりと閉めて密閉性を高めましょう。

冷凍した栗の渋皮煮の日持ち期間

適切に冷凍保存された栗の渋皮煮は、非常に長い期間、その品質を保つことができます。ただし、家庭用冷凍庫の性能や開閉頻度によっても期間は変動するため、あくまで目安として捉えましょう。

| 保存方法 | 日持ち期間の目安 | ポイント・注意点 |

|---|---|---|

| 冷凍保存 | 約3ヶ月~6ヶ月 |

|

| 冷蔵保存(参考) | 約1週間~10日 |

|

| 常温保存(参考) | 約2~3日 |

|

冷凍庫のドアの開閉頻度が高いと、庫内温度が変動し、霜がつきやすくなるため、できるだけ奥の方に保存することをおすすめします。また、保存開始日を記載したラベルを貼っておくと、食べ忘れを防ぎ、品質管理に役立ちます。

冷凍した栗の渋皮煮の美味しい解凍方法

冷凍保存した栗の渋皮煮を美味しくいただくためには、適切な解凍方法を選ぶことが非常に重要です。解凍の仕方一つで、渋皮煮本来の風味やしっとりとした食感が大きく変わってしまうことがあります。ここでは、それぞれの解凍方法の特徴と、美味しく解凍するためのポイントをご紹介します。

冷蔵庫での自然解凍

栗の渋皮煮の美味しさを最大限に保ちたいなら、冷蔵庫での自然解凍が最も推奨される方法です。この方法は時間がかかりますが、ゆっくりと温度が上がるため、栗の細胞へのダメージを最小限に抑え、ドリップ(食品から出る水分)の流出を防ぐことができます。

具体的な手順:

- 冷凍庫から取り出した渋皮煮を、フリーザーバッグや密閉容器に入れたまま冷蔵庫に移します。

- 半日〜一晩(約6〜12時間)かけて、ゆっくりと解凍します。渋皮煮の大きさや量によって解凍時間は異なります。

- 完全に解凍されたことを確認してからお召し上がりください。

メリット:

- 風味と食感を損ないにくい:温度変化が緩やかなため、栗の組織が壊れにくく、しっとりとした食感と豊かな風味を保てます。

- ドリップの発生を抑える:旨味成分が水分と共に流れ出るのを防ぎます。

- 結露しにくい:急激な温度変化がないため、解凍時の結露が少なく、品質の劣化を防ぎます。

デメリット:

- 時間がかかる:食べるまでに計画的な準備が必要です。

流水や氷水での急速解凍

急いで解凍したい場合は、流水や氷水を使った急速解凍が有効です。電子レンジでの解凍よりも、品質の劣化を抑えつつ、比較的短時間で解凍できます。

具体的な手順:

- 冷凍した渋皮煮をフリーザーバッグなどに入れ、しっかりと空気を抜いて密閉します。水が入らないように注意してください。

- ボウルに冷水(または氷水)を張り、その中に密閉した渋皮煮を入れます。

- 流水の場合は、蛇口から少量の水を出し続け、ボウルに水を流し込みます。氷水の場合は、氷が溶けたら適宜追加してください。

- 約30分〜1時間程度で解凍されます。途中で渋皮煮の向きを変えると、より均一に解凍できます。

- 完全に解凍されたら、速やかに水気を拭き取り、お召し上がりください。

メリット:

- 比較的短時間で解凍できる:冷蔵庫解凍よりも早く食べたい場合に便利です。

- 品質の劣化を抑えられる:水は熱伝導率が高いため、食品の中心部まで均一に冷たい状態で解凍が進み、ドリップの発生を抑えられます。

デメリット:

- 手間がかかる:水を使うため、準備や後片付けが必要です。

- 水が浸入するリスク:密閉が不十分だと水が入り込み、風味が損なわれる可能性があります。

電子レンジでの解凍は避けるべき理由

手軽な電子レンジでの解凍は魅力的ですが、栗の渋皮煮に関しては避けるべき方法です。電子レンジのマイクロ波は、食品内部の水分を急激に振動させて加熱するため、渋皮煮のデリケートな品質を著しく損ねてしまいます。

避けるべき具体的な理由:

- 加熱ムラが生じやすい:電子レンジは部分的に強く加熱されることが多く、栗の渋皮煮全体を均一に解凍することが困難です。一部が熱くなりすぎたり、まだ凍っていたりする部分が生じます。

- 風味と食感の劣化:急激な加熱により、栗の細胞組織が破壊され、水分が過剰に蒸発してしまいます。これにより、栗がパサついたり、硬くなったり、本来のしっとりとした食感や豊かな風味が失われてしまいます。

- ドリップの大量発生:細胞が急激に壊れることで、栗の旨味成分を含んだ水分(ドリップ)が大量に流れ出てしまい、美味しさが半減します。

- 糖分の焦げ付き:渋皮煮は糖分を多く含んでいるため、電子レンジで加熱すると、部分的に糖分が焦げ付いて苦味が出たり、硬くなったりするリスクがあります。

以上の理由から、栗の渋皮煮の美味しさを保つためには、電子レンジでの解凍は避け、上記で紹介した冷蔵庫での自然解凍や流水・氷水での急速解凍をおすすめします。

以下に、各解凍方法の比較をまとめました。

| 解凍方法 | 所要時間 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 冷蔵庫での自然解凍 | 半日〜一晩(6〜12時間) | 風味・食感を最大限に保持、ドリップが少ない | 時間がかかる |

| 流水や氷水での急速解凍 | 30分〜1時間 | 比較的短時間、品質劣化を抑えられる | 水を使う手間、密閉が必須 |

| 電子レンジでの解凍 | 数分 | (短時間で済む) | 加熱ムラ、風味・食感の劣化、ドリップ多、焦げ付きリスク |

栗の渋皮煮を保存する際の注意点

カビや異臭の確認

栗の渋皮煮を保存する上で最も重要な注意点の一つは、保存状態を定期的に確認することです。特に、常温や冷蔵で保存している場合は、カビの発生や異臭、ぬめりがないかを注意深く観察しましょう。

- 見た目:表面に白いふわふわしたカビが生えていないか、色が不自然に変色していないかを確認します。

- 臭い:酸っぱい臭いや、カビ臭い、腐敗したような不快な臭いがしないかを確認します。

- 触感:ぬめりや粘り気が出ていないか、栗が柔らかくなりすぎていないかを確認します。

これらの異常が一つでも見られた場合は、食中毒のリスクを避けるため、絶対に食べずに廃棄してください。見た目や臭いに問題がなくても、長期間保存していた場合は品質が劣化している可能性も考慮しましょう。

保存期間の目安を守る

栗の渋皮煮は手作りであるため、市販品に比べて保存料などが使用されておらず、デリケートな食品です。前述した各保存方法での日持ち期間はあくまで目安であり、調理環境や保存容器、保存状況によって前後する可能性があります。

安全に美味しく食べるためには、設定された保存期間の目安を厳守し、できるだけ早めに食べきることを心がけましょう。

改めて、各保存方法の目安期間を確認しておきましょう。

| 保存方法 | 日持ち期間の目安 | 注意点 |

|---|---|---|

| 常温 | 2~3日 | 高温多湿を避け、涼しい場所で保存。特に夏場は避ける。 |

| 冷蔵 | 1週間~10日 | 密閉容器に入れ、冷蔵庫で保存。乾燥や臭い移りに注意。 |

| 冷凍 | 3ヶ月~半年 | 一つずつラップで包み、密閉容器やフリーザーバッグで保存。 |

特に、煮沸消毒が不十分であったり、保存容器が清潔でなかったりすると、目安期間よりも早く品質が劣化する可能性が高まります。

再冷凍は避ける

一度冷凍した栗の渋皮煮を解凍した後、再度冷凍することは絶対に避けてください。再冷凍は、食品の品質を著しく低下させるだけでなく、食中毒のリスクを高める原因となります。

- 品質の劣化:一度解凍すると、栗の細胞が損傷し、再冷凍することでさらに水分が抜けてパサついたり、食感が損なわれたりします。風味も失われやすくなります。

- 菌の増殖:解凍中に食品の温度が上昇すると、細菌が増殖しやすい環境になります。この状態で再冷凍しても菌が死滅するわけではなく、次に解凍した際にさらに菌が増殖し、食中毒のリスクが高まります。

そのため、冷凍保存する際は、一度に食べきれる量に小分けにして冷凍するのが賢明です。これにより、必要な分だけを解凍し、食品の無駄をなくし、安全性を保つことができます。

栗の渋皮煮を美味しく食べきるアレンジレシピ

せっかく作った栗の渋皮煮、日持ち期間内に美味しく食べきりたいですよね。そのまま食べるのも絶品ですが、少し手を加えるだけで、飽きずに最後まで楽しめる、様々なアレンジレシピが生まれます。ここでは、スイーツと和菓子の2つのカテゴリーに分けて、渋皮煮を美味しく活用するアイデアをご紹介します。

渋皮煮を使ったスイーツ

栗の渋皮煮は、洋風スイーツとの相性も抜群です。そのままでも美味しい渋皮煮ですが、ひと手間加えることで、さらに豊かな風味と食感を楽しめます。

モンブラン

栗の渋皮煮の代表的なアレンジといえば、モンブランです。渋皮煮を裏ごししてペースト状にし、生クリームやバターと合わせて濃厚なモンブランクリームを作ります。タルトやスポンジケーキの上に絞り出し、飾りとして渋皮煮を丸ごと添えれば、見た目も豪華な一品になります。

栗のパウンドケーキ・マフィン

刻んだ栗の渋皮煮を生地に混ぜ込んで焼き上げるパウンドケーキやマフィンは、しっとりとした食感と栗の風味が特徴です。焼き菓子にすることで、渋皮煮の水分が飛び、より濃厚な味わいになります。お好みでラム酒などを加えると、さらに風味が増します。

栗のタルト

サクサクのタルト生地に、アーモンドクリームやカスタードクリーム、そして栗の渋皮煮を並べて焼き上げます。渋皮煮のほっくりとした食感がアクセントになり、見た目も華やかです。焼き上がりにナパージュを塗ると、ツヤが出て美味しそうに見えます。

栗のアイスクリーム・ジェラート

自家製アイスクリームやジェラートに、細かく刻んだ栗の渋皮煮を混ぜ込むと、ひんやりとした口当たりの中に栗の優しい甘さが広がります。渋皮煮をペーストにして混ぜ込めば、より滑らかな舌触りの栗アイスが楽しめます。

渋皮煮を使った和菓子

栗の渋皮煮は、和菓子の材料としても非常に優れています。日本の伝統的なお菓子に渋皮煮を加えることで、上品な甘さと栗本来の風味を存分に味わうことができます。

栗大福

もちもちの求肥で餡と栗の渋皮煮を包んだ栗大福は、和菓子の定番です。渋皮煮を丸ごと包んでも良いですし、刻んで餡に混ぜ込むことで、どこを食べても栗の風味を感じられます。自家製ならではの贅沢な味わいです。

栗ぜんざい

温かいぜんざいに栗の渋皮煮をトッピングするだけで、秋らしい贅沢な和スイーツになります。粒あんやこしあん、どちらのぜんざいにもよく合います。お餅や白玉と一緒に盛り付ければ、食べ応えも十分です。

栗羊羹

栗の渋皮煮を贅沢に使った羊羹は、上品な甘さと栗の風味が凝縮された逸品です。渋皮煮をそのまま並べて固めたり、細かく刻んで餡に混ぜ込んだり、またはペーストにして練り込んだりすることで、様々な食感の栗羊羹が楽しめます。お茶請けにも最適です。

栗きんとん風

渋皮煮を潰して裏ごしし、少量の砂糖やみりんで味を調えるだけで、簡単に栗きんとん風にアレンジできます。お茶菓子としてはもちろん、おせち料理の一品としても活用できます。渋皮煮の風味を活かし、素朴で優しい甘さに仕上げるのがポイントです。

これらのアレンジレシピはあくまで一例です。栗の渋皮煮は、そのままでも美味しく、様々なお菓子に活用できる万能な食材です。日持ち期間を意識しつつ、ぜひ色々なレシピに挑戦して、栗の渋皮煮を最後まで美味しく楽しんでください。

まとめ

栗の渋皮煮は、その美味しさゆえに長く楽しみたいもの。常温や冷蔵では日持ちが限られますが、適切な保存方法を実践することで、風味を損なわずに長期保存が可能です。

特に冷凍保存は、渋皮煮の美味しさを数ヶ月単位で保つことができる最適な方法です。一つずつ丁寧にラップで包み、密閉して冷凍することで、解凍後も変わらぬ風味を楽しめます。

解凍は冷蔵庫での自然解凍が風味を保つ鍵です。保存期間の目安を守り、カビや異臭には十分注意しましょう。

長期保存が可能になれば、そのままはもちろん、様々なアレンジレシピで一年中栗の豊かな味わいを堪能できます。